|

cosnavi.jp |

| 中学校 学習指導要領 【解説】 |

| 数学編 |

| 第3章 各学年の目標及び内容 |

| 第1節 第1学年の目標及び内容 |

| 2 第1学年の内容 |

| A 数と式 |

| A(2)文字を用いた式 |

| 中学校 学習指導要領 【本文】 |

(2) 文字を用いた式について,数学的活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。 -------------------------------- ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 (ア) 文字を用いることの必要性と意味を理解すること。 (イ) 文字を用いた式における乗法と除法の表し方を知ること。 (ウ) 簡単な一次式の加法と減法の計算をすること。 (エ) 数量の関係や法則などを文字を用いた式に表すことができることを理解し,式を用いて表したり読み取ったりすること。 -------------------------------- イ 次のような思考力,判断力,表現力等を身に付けること。 (ア) 具体的な場面と関連付けて,一次式の加法と減法の計算の方法を考察し表現すること。 |

〔用語・記号〕 項 係数 ≦ ≧ |

[内容の取扱い] (3) 内容の「A数と式」の(2)のアの(エ)に関連して,大小関係を不等式を用いて表すことを取り扱うものとする。 |

| 中学校 学習指導要領 【解説】 |

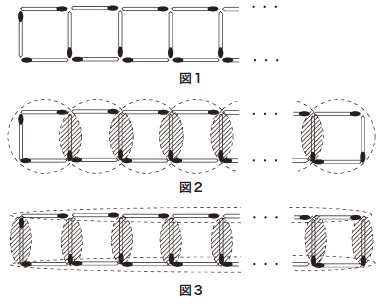

小学校算数科では,第4学年までに,数量の関係や法則などを数の式や言葉の式,□,△などを用いた式で簡潔に表したり,式の意味を読み取ったりすることや,公式を用いることを学習している。 また,第5学年では簡単な式で表されている関係についてその関係の見方や調べ方を学び,第6学年では数量を表す言葉や□,△などの代わりに,a やx などの文字を用いて式に表したり,文字に数を当てはめて調べたりすることを学習している。 -------------------------------- 中学校数学科において第1学年では,数量の関係や法則などを,文字を用いて式に表したり,式の意味を読み取ったり,文字を用いた式の計算をしたりして,文字を用いることのよさについて学習する。 指導に当たっては,小学校算数科における学習の状況に十分配慮し,例えば,数量の関係や法則などを数や言葉の式,□,△などを用いた式に表してその意味を読み取ったり,数を当てはめて調べたりする活動を行うなどして,文字のもつ一般性について丁寧に取り扱い,文字に対する抵抗感を和らげながら漸次理解することができるようにする。 |

| 中学校 学習指導要領 【解説】 |

| A 数と式 |

| A(2)文字を用いた式 |

式を用いて表したり読み取ったりすること (アの(エ),[内容の取扱い](3)) |

文字を用いた式は優れた表現方法であり,式を用いて数量の関係や法則などを表したり,その意味を読み取ったりするとともに,そのよさを感じ取り,式を積極的に活用できるようにすることが大切である。 式を用いて表したり,式の意味を読み取ったりするためには,文字が表す数量とその関係を理解できるようにする必要がある。 例えば, 同じ例で 大人1人500円,子供1人300円 -------------------------------- 数量の関係を表す式では,

例えば前述の例で, また,ここでの相等関係は, ここでは,

すなわち, 「a+2b を計算して 1000 になった」 「a+2b と1000 は等しい

こうしたことを読み取れることは, また,

このように, -------------------------------- 文字がいろいろな値をとることができることの理解を深めるためには,文字を用いた式の文字に数を代入して式の値を求める学習が役立つ。 この学習は,方程式の解の意味を理解するためにも重要である。 式の値を求める際には,負の数を代入する場合についても正しく処理できるようにする。 ここでは,式の値を求めることを単なる計算練習とはせず,具体的な場面と結び付けることが大切である。 |

| 関連場所へジャンプ |

| → 中学校数学編 目次 |

| → 小学校算数編 目次 |

| → 中学校学習指導要領(2017)目次 |

| → 学習指導要領ナビ トップページ |