|

cosnavi.jp |

| 中学校 学習指導要領 【解説】 |

| 数学編 |

| 第3章 各学年の目標及び内容 |

| 第1節 第1学年の目標及び内容 |

| 2 第1学年の内容 |

| B 図形 |

| B(1)平面図形 |

| 中学校 学習指導要領 【本文】 |

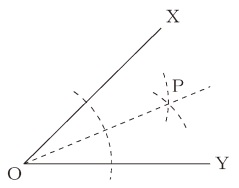

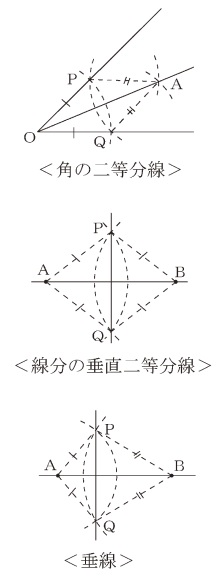

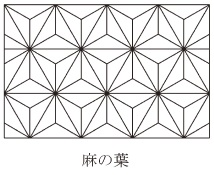

(1) 平面図形について,数学的活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。 -------------------------------- ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 (ア) 角の二等分線,線分の垂直二等分線,垂線などの基本的な作図の方法を理解すること。 (イ) 平行移動,対称移動及び回転移動について理解すること。 -------------------------------- イ 次のような思考力,判断力,表現力等を身に付けること。 (ア) 図形の性質に着目し,基本的な作図の方法を考察し表現すること。 (イ) 図形の移動に着目し,二つの図形の関係について考察し表現すること。 (ウ) 基本的な作図や図形の移動を具体的な場面で活用すること。 |

〔用語・記号〕 弧 弦 // ⊥ ∠ △ |

[内容の取扱い] (5) 内容の「B図形」の(1)のイの(ウ)に関連して,円の接線はその接点を通る半径に垂直であることを取り扱うものとする。 |

| 中学校 学習指導要領 【解説】 |

小学校算数科では,ものの形についての観察や構成などの活動を通して,図形を構成する要素に少しずつ着目できるようにしている。 第4学年までに,三角形や四角形,二等辺三角形や正三角形,平行四辺形や台形,ひし形などについて理解し,第5学年では図形の合同,第6学年では縮図や拡大図及び図形の対称性について理解してきている。 このように,図形の構成要素,それらの相等や位置関係を考察することにより,図形に対する見方が次第に豊かになってきている。 -------------------------------- 中学校数学科において第1学年では,平面図形の対称性に着目することで見通しをもって作図し,作図方法を具体的な場面で活用する。 こうした学習を通して,平面図形の性質や関係を直観的に捉え論理的に考察する力を養う。 また,図形の移動について理解し,二つの図形の関係について調べることを通して,図形に対する見方を一層豊かにする。 |

| 関連場所へジャンプ |

| → 中学校数学編 目次 |

| → 小学校算数編 目次 |

| → 中学校学習指導要領(2017)目次 |

| → 学習指導要領ナビ トップページ |