この活動は,第2学年「B図形」の(1)のイの(ア)「基本的な平面図形の性質を見いだし,平行線や角の性質を基にしてそれらを確かめ説明すること」の指導における数学的活動である。

ここでのねらいは,多角形の内角や外角に関する事象から,n角形の内角の和180゚×(n−2)及び外角の和360゚についての問題を見いだし,既習の図形の性質などを用いて解決し,その過程や結果について統合的・発展的に考察することとする。

このことによって既習の内容に結び付けて考えることのよさを知ったり,新たな問題が見いだせることに気付いたりできるようにして,その後の図形の学習などに生かすことができるようにする。

--------------------------------

この活動に生徒が主体的・対話的に取り組むことができるようにし,深い学びの実現につなげることが大切である。

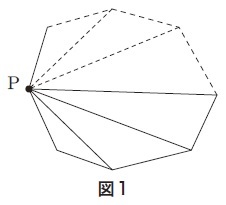

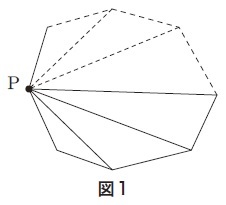

そのために,多角形を一つの頂点から引いた対角線で三角形に分割する(図1)ことで,n角形の内角の和が180゚×(n−2)になることを理解できるよう指導とその計画を工夫する。

その際,

三角形,四角形などの内角の和を

帰納的に調べ,

そこには規則性がありそうなことに

気付き,

これまでに学習してきたことを基に,

「多角形の内角の和は

式に表すことができそうだ」

などの見通しをもって

問題として表現することが

できるようにする。

また,

見いだした内角の和を表す式が

正しいといえるかどうかについては,

「多角形を三角形に分割すればよい」,

「三角形の内角の和が180゚であることを

証明の根拠にすればよい」

などを明らかにし,

「n角形の内角の和が

180゚×(n−2)になる」ことを

説明する機会を設ける

など指導の計画を工夫する。

--------------------------------

こうした指導を踏まえ,多角形を三角形に分割する仕方に着目して,内角の和を求める他の方法を考察し表現する活動に取り組む機会を設ける。

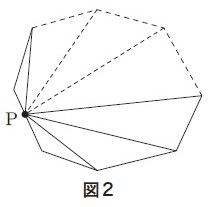

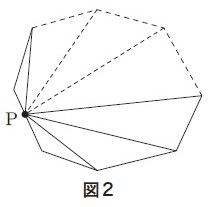

例えば,多角形の辺上の1点から各頂点に引いた線分で三角形に分割する(図2)ことや,

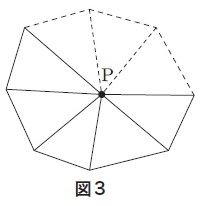

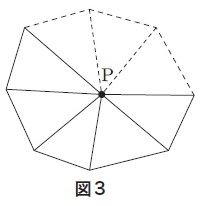

多角形の内部の1点から各頂点に引いた線分で三角形に分割する(図3)ことから,

三角形の内角の和が180゚であることを証明の根拠にしてn角形の内角の和を表す式を導くことが考えられる。

--------------------------------

これらの求め方について考察した後,

それらの方法を比較し,

「多角形を三角形に分割していること」,

「三角形の内角の和が180゚であること

を証明の根拠にしていること」

などの共通点や相違点に

気付くことができるよう促す。

さらに,

共通する考え

「三角形に分割して

内角以外の角は除けばよい」

で三つの求め方を統合すること

も考えられる。

--------------------------------

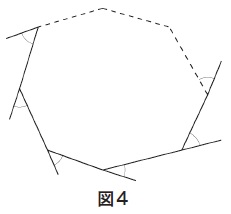

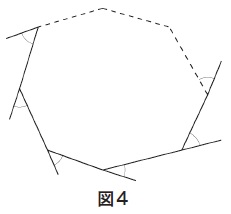

次に,多角形の外角に着目し,その和について問題を見いだすことができる。(図4)

--------------------------------

ここでは,四角形や五角形などの外角の和を帰納的に調べ,

「どんな多角形でも外角の和は360゚になるのではないか」

という推測から問題を設定し,

「一つの頂点で内角と外角の和が180゚になることを使えばよい」

などの見通しをもち,その説明を考えることもできる。 |