資質・能力が育成されるためには,学習過程の果たす役割が極めて重要である。

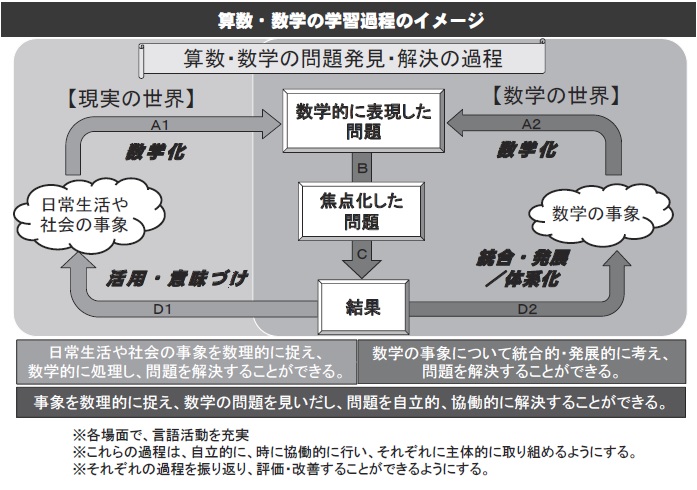

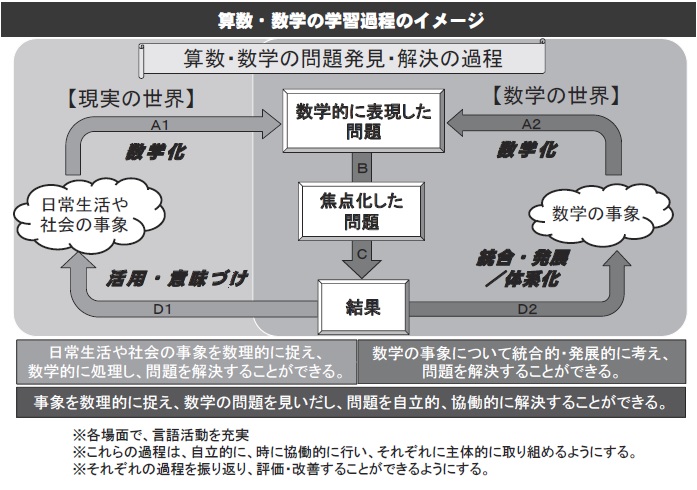

算数科・数学科においては,中央教育審議会答申に示された「事象を数理的に捉え,数学の問題を見いだし,問題を自立的,協働的に解決し,解決過程を振り返って概念を形成したり体系化したりする過程」といった算数・数学の問題発見・解決の過程が重要である。

--------------------------------

この算数・数学の問題発見・解決の過程は,中央教育審議会答申で示された次の図に示すように,『日常生活や社会の事象を数理的に捉え,数学的に表現・処理し,問題を解決し,解決過程を振り返り得られた結果の意味を考察する,という問題解決の過程』と,『数学の事象について統合的・発展的に捉えて新たな問題を設定し,数学的に処理し,問題を解決し,解決過程を振り返って概念を形成したり体系化したりする,という問題解決の過程』の,二つの過程が相互に関わり合って展開する。

その際,これらの各場面で言語活動を充実し,それぞれの過程を振り返り,評価・改善することができるようにする。

また,これらの過程については,自立的に,時に協働的に行い,それぞれに主体的に取り組めるようにすることが大切である。

このことにより,資質・能力が育成されるよう指導の改善を図ることが重要である。

--------------------------------

算数・数学の学習過程のイメージ

★↑画像をクリックすると拡大します

--------------------------------

より具体的には,これらの問題解決の過程において,よりよい解法に洗練させていくための意見の交流や議論など対話的な学びを適宜取り入れていくことが必要であるが,その際にはあらかじめ自己の考えをもち,それを意識した上で,主体的に取り組むようにし,深い学びを実現することが求められる。

--------------------------------

このような数学的活動は,小・中・高等学校教育を通じて資質・能力の育成を目指す際に行われるものであり,小学校においても,中学校や高等学校と同様に必要な活動である。

--------------------------------

そこで,従来の算数的活動を数学的活動とし,目標の中で「数学的活動を通して,数学的に考える資質・能力を育成することを目指す」と示した。

--------------------------------

なお,小・中・高等学校を通して,数学的活動を行い,数学的活動を通して育成を目指す資質・能力は同じ方向にあるが,その数学的活動を通して,知識及び技能として習得する具体的な内容は,小学校段階では,日常生活に深く関わり,日常生活の場面を数理化して捉える程度の内容が多い。

小学校段階では,数学として抽象的で論理的に構成された内容になっていない。

--------------------------------

例えば,「整数」,「比例」という用語は小学校で初めて学習するが,中学校では負の数を学習する際に,これらの用語の意味を捉え直す必要がある。

小学校では比例は,一方が増えればもう一方もそれに対応して増える関係として捉えることができたが,中学校ではx の係数が負の場合も扱うことになり,その場合には,一方が増えればそれに対応して減る関係になる。

--------------------------------

小学校の時に具体物を伴って素朴に学んできた内容を,中学校では数の範囲を広げ,抽象的・論理的に整理して学習し直すことになる。

そして,さらに高等学校・大学ではそれらが,数学の体系の中に位置付けられていく。

--------------------------------

以上のことから,小学校では教科名を「算数」とし,中学校以上の「数学」と教科名を分けている。 |